ドリアン、フリジアンとマイナー系のスケールが続きましたが久々にメジャー系となりましたリディアンスケール。

このスケールも上手くハマればかっこよく決まりますので、しっかり弾けるように練習してみましょう!

リディアンスケール

【スケール練習】リディアンスケールを色々なリズムで練習

【スケール練習】リディアンスケールを色々なリズムで練習 【教会旋法(チャーチ・モード)】ダイアトニックコードから作れる7つのスケールを覚えよう

【教会旋法(チャーチ・モード)】ダイアトニックコードから作れる7つのスケールを覚えようこちらの記事も上のリンクも同じCのキーに対するFリディアンスケールで書いていますので詳しい説明なんかにも興味ある方は飛んでみてくださいませ。

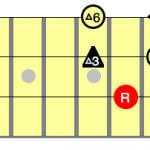

リディアンスケールとはダイアトニックでのⅣ△7から作られるスケールで、今回も4つのポジションに分けてみると

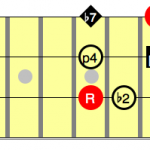

ポジション1

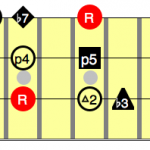

ポジション2

ポジション3

ポジション4

こうなります。

基本はポジション1や3の形で、覚える場合は同じポジションで弾けるフリジアンスケールとセットと考えると良いかと思います。

ちなみに英語音名はF,G,A,B,C,D,Eで度数は1度、長2度、長3度、増4度、完全5度、長6度、長7度となります。

【スケール練習】リディアンスケールを色々なリズムで練習でも書きましたが指板図の表を参考にしつつ常に何度の音を弾いているのか意識出来るのがベストですね。

リディアンスケールもフリジアンスケールもベーシストがそこまで意識的に使うスケールではありませんが、響きが独特なだけにオリジナル曲をやる時やアドリブの際にはとても刺激的でカッコよく決まります。

練習例

こちらもフリジアンスケールと同様に独特な響きではありますが、フリジアンとリディアンは同じポジションでセットで覚えるととても簡単ですので、まだ覚えていないという場合はどちらか覚えやすい方、弾きやすい方から練習してみる事をオススメします。

という事で今回もいつも通りインターバルの運指練習的な事から始めてみましょう( ゚д゚)ハッ!

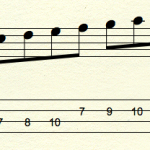

3度間隔

練習用の譜例もフリジアンスケールと似た感じで作ってみました。Eフリジアンとは同ポジションで半音高い3弦8フレットの音から3度間隔で弾いていきます。

ポジション移動のタイミングはこれだけではありませんし、様々なパターンが出来ている方が良いとは思いますが私の場合はこのパターンの運指、ポジション移動は自然にこうなりますので参考に載せておきます( ゚д゚)ハッ!

他には1小節4拍目頭の9フレットを人差し指で押さえてポジション移動してしまう等もありますが、やりやすいものでいいかなぁと思います。

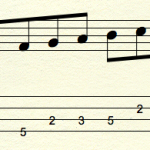

5度&6度間隔

6度の下降パターンの部分は前半が短6度の間隔なので今までの同パターンのフレーズと比べたら比較的簡単な運指となっていますね。

慣れてきたらもっと5度の範囲や6度の範囲を増やしたり、フリジアンスケールのパターンと交互に繰り返したりと練習にも一工夫入れると演奏のバリエーションが豊富になっていきます。

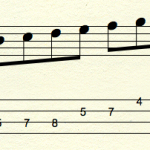

ソロ風フレーズ

いつもなら該当するスケールをバッチリ使った曲を譜例として紹介しているのですが、これぞリディアンスケール!というのがなかなかありませんのでソロ風なフレーズをババっと作ってみました( ゚д゚)ハッ!

Fリディアン一発のソロで、まぁ多少無理矢理音を詰め込んでいる部分もありますが、一音目の増4度に当たるBの音を思いきり伸ばしたりフレーズの中で多用しているBの音の中にリディアンっぽさを感じて貰えたらと思います。

ちょっとインターバル練習的な要素も入れていますのでリディアンスケール系の記事の総まとめな感じで練習してみてください(`・ω・´)ゞ

ちなみに思いきりギタリストですが、スティーブ・ヴァイ先生のThe Riddleという曲は冒頭でEのリディアンスケールで弾き倒していますのでこちらでも雰囲気は参考になるかと思います( ゚д゚)ハッ!

という感じでリディアンスケールを使ったフレーズ練習的なものをつらつらと書いてみました。

ベーシストが意識的にリディアンスケールを使う機会というのはそうそう無い気もしますが、この増4度の独特な響きを曲の中で馴染ませる事が出来ればとてもカッコいいので是非練習してみてください(`・ω・´)ゞ

【スケール練習】ドリアンスケールを色々なリズムで練習

【スケール練習】ドリアンスケールを色々なリズムで練習スケールを覚えたい人にオススメの教本です。

ただスケールの形だけでなくコードに関する話にも上手く結び付けられていて、それほど気合を入れて読まなくても自然にコードとスケールの関連性が頭に入ってきます( ゚д゚)ハッ!

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/matomex/xn--zck3c3et045ak7b.com/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405